| 首页 | > 加强“三支队伍”建设 |

让科技创新之树枝繁叶茂

发布日期:2024-03-15 信息来源: 《今日浙江》杂志

吕 悦

人才是第一资源,创新是第一动力。近年来,浙江坚持改革赋能,强化使命与贡献并重、物质与精神并举、激励与约束并行,不断优化科研人员的创新生态,持续激发科研人员的创新活力,人才脱颖而出、尽展才华的良好环境加速呈现。

政策激励

为树立勇担使命、潜心研究、创造价值的激励导向,浙江以政策先行,加快建立系统性、多层次的科技人员激励体系,最大限度激发科技人才的创新活力和动力。

2023年以来,浙江制定《关于深化项目组织实施机制加快推进关键核心技术攻坚突破的若干意见》,聚焦“315”科技创新体系重点领域,加强有组织科研,加大“卡脖子”技术基础理论和技术原理研究支持力度;出台《关于完善科技激励机制的实施意见》,构建有利于科技人才竞相成长的激励机制;优化《浙江省科学技术奖励办法》及实施细则等配套制度,科学合理设定奖励类别、数量和标准……一系列政策“组合拳”的推出,进一步突出了使命贡献导向,有效支持科研人才参与关键核心技术攻关。

据了解,2023年浙江“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目立项566项,新攻关取得108个重大科技成果。

支持科研人员担纲大任,还要以“真金白银”的激励,提升科研人员的获得感。近年来,浙江开展科技成果赋权、单列管理、先用后转等集成改革,强化科技成果产权或长期使用权对科研人员的长期激励。截至2023年底,浙江职务科技成果赋权改革试点单位从浙江大学、浙江工业大学等5家单位扩大到41家,累计赋权577项成果,其中已转化成果509项、转化金额近2.2亿元。

2023年12月1日,时隔12年再度修订的《浙江省科学技术进步条例》实施。《条例》明确规定,优化职务科技成果产权管理方式,实行职务科技成果单列管理,推动符合规定条件的职务科技成果不纳入国有资产保值增值考核范围,为推进科技成果转化提供了坚强的法治保障。

此外,浙江还支持高校、科研院所开展横向科研项目结余经费出资科技成果转化试点,探索“技术入股+现金入股”方式,建立科技成果转化长效机制。“通过增强科技激励,有效释放科技创新潜力、激发人才创造活力,让更多科研人员能潜心科研、担纲大任。”省科技厅法规处相关负责人表示。

强化保障

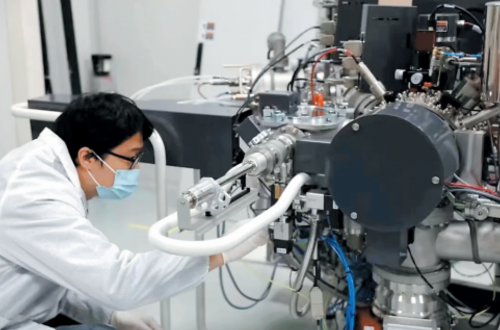

神威量子模拟器斩获“戈登·贝尔奖”,仿生深海软体机器人登上《自然》封面……之江实验室通过系统实施“有组织的科研”攻关机制,汇聚了4200余人的科研团队,其中35岁以下青年科研人员占比达80%。这正是浙江支持青年科技人才挑大梁、当主角的缩影。

青年科技人才是实现高水平自立自强的生力军。为进一步激发青年科技人才创新活力,浙江深入开展减轻青年科研人员负担专项行动,印发《支持青年科技人才挑大梁担重任引育工程实施意见》,明确省海外高层次人才引进计划、省高层次人才特殊支持计划支持青年人才比例不低于50%,全方位培养和用好青年科技人才。2023年,浙江40周岁(女性45周岁)以下青年科技人才领衔承担“双尖双领”重大攻关项目达164项,占比近三成。

为建立青年科研人员稳定支持机制,浙江鼓励高校院所对新入岗青年科研人员提供不少于5年的非竞争性经费支持,各个高校院所形成了各具特色的青年人才培养机制。在浙江工业大学,基本科研业务费的80%以上用于支持40岁以下青年科研人员,对60%以上新入职博士研究生额外提供5万元至75万元的科研启动经费;在西湖大学,通过优化以人为本的资助模式,给予青年科研人员充足的启动经费和充分的经费使用自主权。

此外,浙江还提高省自然科学基金青年专项资助比重,2023年省自然科学基金项目负责人中40岁以下青年占比达76%,5年来获得“国家优秀青年科学基金”资助人数累计达279人,居全国第5位。

目前,浙江正深化人才遴选评价机制改革,推进人才计划优化整合,贯通产业教育科技人才评价体系,首批确定23家试点单位为人才发展体制机制综合改革试点。通过不断完善评价新体系,进一步支持青年科研人员挑大梁、当主角、显身手。

改革赋能

激发创新活力,科技管理改革既做“加法”也做“减法”。为破除科技项目管理的“条条框框”,浙江在省自然科学基金重大项目、省杰出青年科学基金项目实施管理上推行“包干制”改革,构建项目实施、资金使用、项目管理“三大包干”,为科研减负松绑。

西湖大学生命科学学院教师吴建平成功申请的省“杰青”项目,正是“包干制”试点项目之一。在项目实施过程中,这位曾在《自然》《科学》等国际顶级刊物发表多篇论文的青年科研人才,对“包干制”改革感慨颇深。他说:“‘包干制’让科研人员对经费使用有了更大自主权,进一步强化了科研人员的主体地位。”

营造良好科研生态,还要以数字化赋能,提升科研服务质效。在2023年中国浙江网上技术市场活动周开幕式暨首届浙江科技创新合作大会上,浙江正式启动职务成果转化“安心屋”数字化应用场景2.0。据了解,“安心屋”数字化场景应用,通过在全国率先搭建全省统一规范的“内控管理—转化审批—公开交易”成果转化全流程电子化通道,让科研人员能在平台上完成从申请到交易的全过程,免除了申报的烦琐和长时间的等待,有效提高了成果转化的效率。

在推动科研管理流程重塑的过程中,浙江还建设了“科技攻关在线”“浙里大仪共享”等重大数字应用场景,促进科技项目、科研仪器设备、科技报告等创新资源开放共享、智能精准配置,更好地服务科研人员。其中,“科技攻关在线”应用,利用人工智能绘制创新链技术路线图,将攻关需求征集凝练时间缩短约50%,智能化支持组建攻关团队,主动推送创新资源,服务用户近8万次。

激励与减负并重,让科研人员创新活力释放。省科技厅相关负责人表示,浙江将持续推动各项政策扎实落地,充分激发科研人员创新潜能与活力,为浙江加快打造世界重要人才中心和创新高地的战略支点提供强劲支撑。