海内奇灯耀千年

发布日期:2025-03-31 信息来源: 《今日浙江》杂志

陈嘉琦

在台州皤滩古街,雕梁画栋的古建筑临街而立,精致的仙居花灯点缀其上,古韵典雅,风情四溢。“临海的城,仙居的灯,黄岩乱弹呀呀声”,这首传唱千年的民谣,见证了仙居花灯在历史长河中的闪耀。2006年5月,仙居花灯被列入中国第一批国家级非物质文化遗产保护名录。

海内奇灯耀千年

●地孕灯华

仙居花灯发源于仙居县皤滩乡,简称“无骨花灯”。这盏浙东南小城独有的灯火,通身无一根骨架,由大小不等、形状不一的纸片折叠黏贴而成,灯面图案为刀凿针刺镂空成影。初看花灯并不华丽,但当灯光点亮时,灯面的色彩与光影竞相交错,轻如鸿毛的花灯散发出皎月般的光芒,如缕缕幽香氤氲整个空间。

在这美丽的光芒背后,有一个温暖的传说。相传在唐贞观年间,一名秀才前往神仙居为母亲采药而迷了路。正值绝望之际,一仙女携灯翩翩而至。她被秀才的赤诚孝心打动,将手中的灯送予秀才:“灯光所照之处,便是回家的路。”回家后,这盏仙灯伴随秀才无数个苦读的夜晚,助其金榜题名。故而,此灯有了“神灯”“仙灯”“状元灯”等美名,引得众人仿制。

花灯在仙居兴起,并凭借精美的造型、独特的工艺誉满天下,与当地的地理环境与文化习俗密不可分。仙居“八山一水一分田”,人多地少,百姓不得不依靠手艺为生,因而涌现出一大批能工巧匠,在木雕、石雕、女工等手艺上成就不凡,令仙居获“百工之乡”美誉。

作为一门融合空间美学构思、精细绘图技艺与独特针刺工艺于一体的艺术形式,无骨花灯便应运而生、应时而盛,绽放出璀璨的艺术光芒。

●流光溢彩

每逢元宵、庙会或其他重大庆典,仙居便沉浸于一片灯会盛景之中,各色花灯争奇斗艳。据当地宗谱记载,明朝万历年间,皤滩古镇已有盛大的闹花灯活动。每逢科考,家家户户还会挂上状元灯,表示书香门第,预祝状元及第。盏盏光亮间,闪烁的是百姓们对生活的美好盼望。

仙居花灯分单灯与组灯。单灯常为静态,种类繁多,风格各异。像花篮灯,样式超百种,大小造型各不相同。花篮灯绘画多出自文人画家之手,制灯者往往会去掉灯身的一块六角或八角纸片,替代以绘有风景、花鸟图案的单层宣纸,或是在纸面上展示诗歌、绘画和书法,灯光一亮,气韵不凡。

相比单灯,组灯更显富丽堂皇,是由花灯和其他造型艺术结合而成的一个灯展平台,可由几十只乃至数百只花灯及组合造型构成。诸多组灯汇成一片绚烂的灯海,便成了灯会。

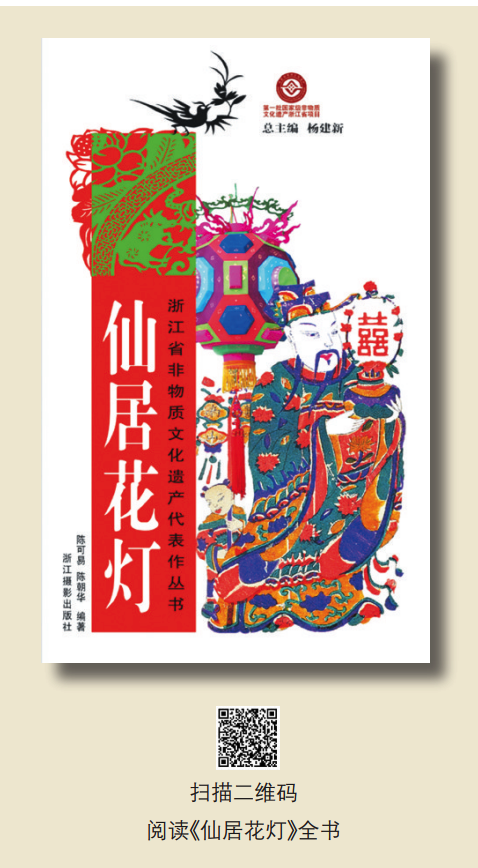

流传至今的古代组灯造型方式有长旗灯、宝塔灯、财神灯等。宝塔灯的灯架犹如一座大宝塔,由五六层塔组成,塔顶、塔角皆悬挂有灯,颇为气派。财神灯则有着朴素祥和的寓意,主体是一个花轿,轿顶、轿角、轿前都挂有无骨花灯,轿里坐着一位捧着元宝的财神爷,祝福人人发财、家家发财,因此又称“花轿灯”。

普通的宣纸得以变成一盏盏流光溢彩的花灯,并具有众多喜闻乐见的花色品种,这无不凝聚着仙居手艺人的智慧与才干。

●重放异彩

在无骨花灯千年的历史中,这份美丽也曾有黯淡的时刻。在清末及民国时期,由于时局动乱,花灯一度失传。在花灯老艺人吴焕灯的记忆里,他很小就跟随父亲学习仙居花灯制作技艺,但1921年后的60年间,却再也未接触过无骨花灯。

1982年,70多岁的吴焕灯在家找出祖辈制作并流传下的仙居花灯,逐步复原出20多种。时任仙居县皤滩乡文化站站长李湘满得知后,在政府的支持下,与吴焕灯共同投入抢救与挖掘工作。在民间组织与政府力量的联合中,无骨花灯得以重放异彩,共挖掘整理出27个大类、百余个花色品种。1996年的中国民间艺术品博览会上,仙居花灯夺得金奖,被誉为“中华第一灯”。

今年,仙居花灯登上了更大的舞台。在蛇年春晚,主持人手提着一盏无骨花灯,为民众送出新春祝福。这盏花灯,由当地非遗代表性传承人方荷玉精心制作,名为《金蛇送福》。全国百姓知晓了这盏璀璨的非遗瑰宝,并为其赞叹不已。

如何让仙居花灯长明不灭?对于国家级非遗传承人王汝兰而言,那便是培养众多弟子,将手里的技艺传下去。“这些年,越来越多的人来找我学习制作花灯。看着这些年轻人眼里放出的光,我相信仙居花灯一定能世世代代亮下去。”